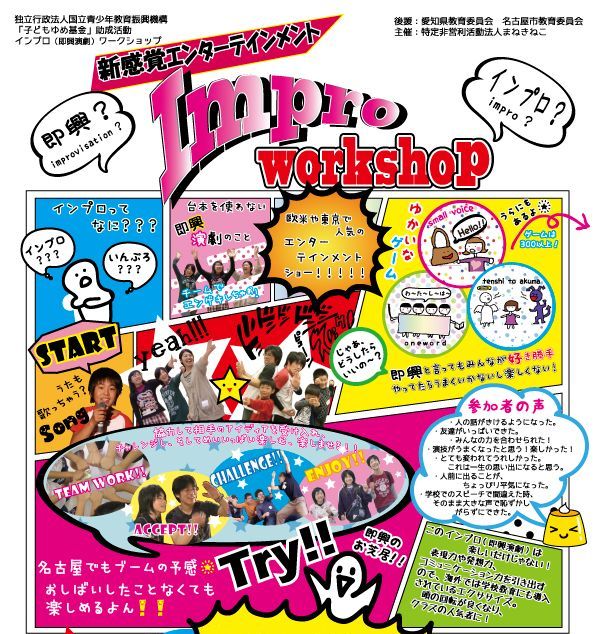

昨年、名古屋で初開催して大好評のインプロ(即興演劇)ワークショップ。

今年も開催決定しました!

7月から開催です!

昨年、名古屋で初開催して大好評のインプロ(即興演劇)ワークショップ。

今年も開催決定しました!

7月から開催です!

インプロとは、イギリスの演出家であり教育者のキース・ジョンストンが確立した教育法です。 またアメリカで移民の子供たちのために生み出されたヴァイオラ・スポーリンのインプロなどを体験学習で学びます。 子どもが個々に持っている表現する力を育て、自由でありのままの姿を取り戻します。 インプロはお芝居として面白いだけではなく、 表現力、コミュニケーション力を高める効果に注目されており、 欧米では学校教育や社員研修にも取り入れられています。 ディズニー映画でおなじみのピクサー社でも社員研修に取り入れられているそうです。 インプロのエクササイズは楽しいものばかり! 演劇をしたことがなくてもゲームを楽しんでいるうちにいつの間にか力がついています。

このような想いで開催しています。

最近私達が出会う子どもたちはこのようなことに悩んでいるようです。

・自分の意見が持てない。自分の考え、感情を表現できず、他者に合わせてしまう。その結果、親のいいなりになって、自分の望む人生を切り開くことができない。

・自分の意見があっても外に出すことができない。自分を出したら傷つけられるから。その結果、何が好きで何が嫌いかさえ分からなくなっていく。

・他者との違いを劣等感と感じて、自分の個性に自信が持てない。

・他者と違うことを恐れる。他者に合わせられない事柄については、自分を守るために攻撃的になったり殻にこもる。

・電子ゲームなどで遊ぶことはできても、生身の体でほかの子供と遊ぶことができない。他者と仲良くする方法を知らない。でも本人は他者と仲良くなりたいと思っている。

・人と関わる時、携帯やゲームなどを間に挟むことで安心して繋がることができる。繋がっていると信じようとする。それにすがる。

そこで、私たちはインプロを活用したワークショップを行なっています。

ワークショップとは参加型の体験学習。知識を覚えるのではなく、体験の中から自分で学んでいく学習スタイルです。

頭で覚えたとことは、実践で活用しにくいですが、体験したことは体が覚えています。

頭で考えることよりも、体と心で感じる体験をすることができます。

ワークショップでは、自分とは違う様々な人たちの中で体験することによって、自分一人では見つけられない考え、気持ち、可能性に気づくことができます。

心も体も安全な環境で積極的にチャレンジをし、失敗し、自分を成長させることができます。

まず、自分自身を楽しませること、それから相手を楽しませること、その結果、周りのいろいろな人々を楽しませることに繋がると実感することができます。

その体験を通じて、自分の気持ちに気づき、他者の気持ちを思いやり、お互いに受け入れ合い、認め合うことができていきます。

こうして子どもたちは自分の気持ちや考えに気づき、他者と良い関係を築いて、自分らしい人生を歩むことができるようになっていきます。

講師紹介

講師 仲野雄一が思うこと

僕が子どもたちにインプロを教えていることを

人に話すと、

「子どもの発想力はすごいでしょう。」

「子どもはみんな天才でしょう。」

と、たまに言われます。

そのたびに思います。

「それは”子どもは天才で発想力が素晴らしい”と、

どこかで聞いたからそう思うだけなのでは?」

「天才かどうかはどうやって分かるの?」

天才かどうかの確認はどうしているのか、

基準は何で、天才だと認定しているのは

誰なのでしょう。

インプロで「私は木です」というゲームがあります。

身体を使って、アイディアを積み重ね、絵を描いていきます。

「私は、木です。」

「私は、木になっているリンゴです。」

「私は、そのリンゴを採ろうとしている人です。」

というように。

ある日のインプロで、こんなシーンができました。

「私は、木です。」

「私は、枝です。」

「私は、枝に刺さっているトカゲです。」

このシーンを見た人の多くは、

「え?」「気持ち悪い」「残酷」というような

顔をしていたように思えました。

でも、僕は、何を表したいのか分かったので、聞いてみました。

「そのトカゲは、誰が刺したの?」

「刺したのははね、モズ!!はやにえ!!」

モズという鳥は、虫や蛙を捕まえて、

木の枝に突き刺す「はやにえ」という

習性を持っています。

それをこの子は表現したかったのです。

でも、僕がそれを知らなかったら、

多くの人のように

「気持ち悪いなぁ」と思ったかもしれません。

本当に天才の子どもの言動は、

普通の大人には意味不明で、

理解不能かもしれません。

知識のある側、分かっている側、新しい側がバカだと思われ、

時には「悪」とされることがあります。

大勢の方が正しく、少数派は間違っているとされることがあります。

みんなと同じ意見を言わなければ、仲間外れにされたり、

いじめられてしまうこともあります。

子供たちが天才かどうかは、僕にはまだ分かりません。

僕は天才じゃありませんので、僕の理解を越えたことが起こったときに、

僕の意識外の価値観を捉え理解できるようにしたいと思っています。

僕は、虫や動物については適度に詳しいので、

例えば「はやにえ」を理解してあげることができましたが、

特定の分野以外では、知らないこと、

分からないこと、できないことが盛りだくさんです。

僕の気付かないこと、見逃していることがたくさんあるのではないかと思います。

なので、子どもたちをよく見て、よく聞いて、よく感じるように、

今も、がんばっているところです。

講座の最終日に発表会をすることがあります。

その時は保護者のみなさんとしっかりお話をしています。

例えば、比較対照は誰なのかについて。

他の子と比べることで、その子の成長が分かるのでしょうか?

ぜひ「ちょっと前のうちの子」と「目の前のうちの子」を比べてみてほしいものです。

そこに、その子の成長が見られると思います。

子ども達の将来のために

近頃はニュースで事件を聞くたびに「想像力の欠如」という言葉を聞きますね。 コミュニケーション力の低さが社会問題となっています。 演劇は人間関係を映す鏡。他者を演じることで 他者の気持ちを理解することができ「対人感受性」を育てることができます。 欧米の学校では音楽、美術と同じように演劇教育が行われていますが、 日本では表現・コミュニケーションを学ぶ機会が少なく、 大人になり社会に出てから急にコミュニケーション力が求められるようになります。 勉強だけできたとしても、 空気が読めない、 自分で考えて行動できない、 コミュニケーションが取れない・・・ だと将来困るかもしれません。 大人になってから慌てないように 今から表現・コミュニケーションの勉強を始めませんか?

ご賛同者が増えています。

私たちの活動の趣旨をご理解ご賛同いただいた小中学校からは授業のご依頼をいただいております。

今までの開催例

・愛知県扶桑町立山名小学校 愛知県の事業「授業名人」

・安城市立安城西中学校

・安城市立桜井中学校

・安城市立桜町小学校

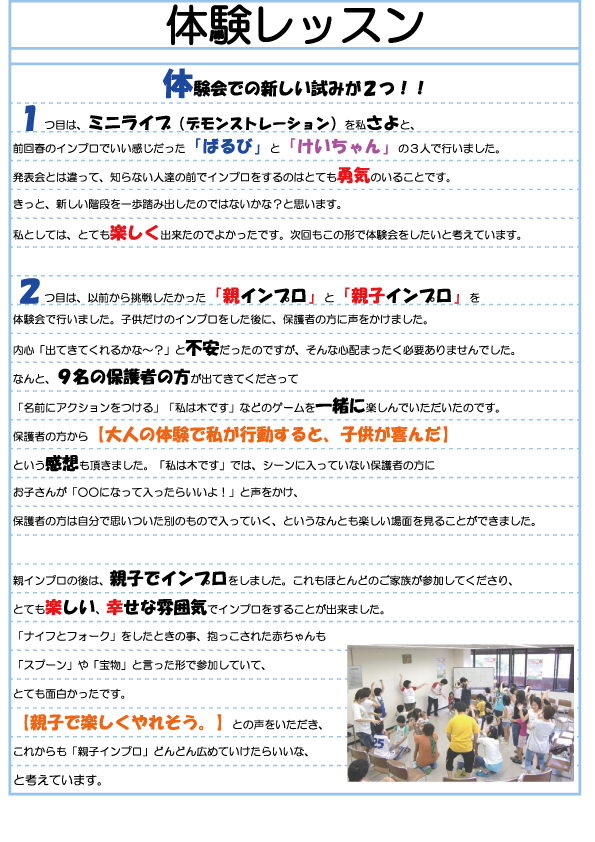

参加者や保護者、主催者の方から以下のような効果があるとの声が上がっています。

・相手と協力する力がつく。

・他者への興味、対人感受性が育てられる。

・発想力・創造力を高めることができる。

・自分を大切にすることができる。自分を好きになることができる。

・授業、課外活動、学芸会、他者とのコミュニケーションなどで表現力が高まった。